La humilde lavandera

La mañana se presentaba fresca, mientras una tenue brisa acariciaba el cuerpo desnudo de la esposa del Rey del Norte. Él la observaba como un intrépido niño, con la frente empapada de sudor veraniego, pálido por la emoción y los ojos entrecerrados, permaneciendo de pie frente a la cama. Su mirada insistente o quizás el cálido aire húmedo despertaron a la grácil mujer que dormía.

—No sé cuánto tiempo he reflexionado sobre tu felicidad, querida esposa —dijo el Rey—. Tú ya me la has otorgado y yo intento retribuir ese regalo. Toma este hermoso collar de perlas y lúcelo durante la celebración del Diwali. Así todos sabrán cuánto amor te profeso, ya que cada perla representa una lágrima que derramaría si te perdiera.

A la mañana siguiente, la esposa del Rey del Norte irrumpió desconsolada en la corte de su consorte.

La tristeza se ha apoderado de mi corazón, querido, al enterarme de que debo renunciar a la dicha de tu amor materializado en esa joya que me has regalado como talismán de tu amor.

—¿Qué ha ocurrido? —preguntó él.

Ella, aterrorizada y sin saber cómo explicar lo sucedido, chocó contra una silla y apoyó su cabeza en el respaldo, inundada en sollozos.

—Mientras me bañaba afortunadamente en el río, dejé la joya junto a mis ropas y misteriosamente ha desaparecido. Y ahora, mi amado, ¿cómo podré exhibir tu amor?

Las lágrimas caían como gotas de agua de sus hermosos ojos, y el Rey del Norte, conmovido por aquella imagen, ordenó a sus vasallos que rastrearan la valiosa joya para devolverle la paz a su desesperada esposa.

Mientras tanto, entre los árboles del bosque, vestidos de un reluciente y fresco verdor, un cuervo graznaba intensamente con algo brillante en su pico. Luego, emprendió el vuelo y planeó sobre un barrio desfavorecido, soltando allí la preciosa pieza para luego desaparecer con la caída del sol. Repentinamente, el brillo de la joya deslumbró a una humilde lavandera que pronto se encontró en posesión de la joya y, al verla, reconoció su inmenso valor, pues era la misma que su rey buscaba con ahínco.

El rey quedó satisfecho con el acto de aquella humilde mujer; sin embargo, ella no quiso reclamar ninguno de los obsequios que su soberano le ofreció para sí misma, sino que pidió, a cambio, que esa noche, al inicio de las festividades del Diwali, todas las luces del reino fueran apagadas, dejando encendidas solo las lámparas de aceite en su casa. Esperaba así ser vista por Lakshmi y que esta visitara su hogar para traer buena suerte y prosperidad, que era lo que simbolizaba.

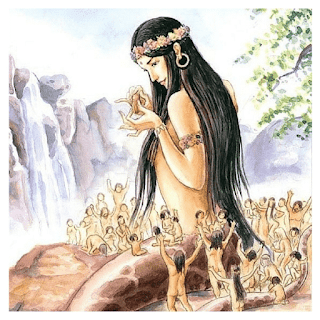

Por la noche, la oscuridad cubría el reino que se preparaba para su llegada, y asombrada por la sorpresa, Lakshmi apareció ante el pueblo que la honraba año tras año. Sin embargo, una pequeña luz titilaba en los límites del reino.

En una pequeña casa, apenas iluminada por dos pequeñas lámparas en el centro de la habitación, Lakshmi se disponía a entrar cuando en la penumbra, la pequeña y humilde lavandera salió a su paso.

—Hermosa divinidad, no puedo permitir que pases y contemples la única luz del reino sin antes escucharme —dijo la lavandera.

La divinidad la observó con asombro, su voz tranquila y suave parecía acariciarla en aquel modesto entorno, pero después de un breve silencio, le sonrió y asintió.

—Deseo que te quedes a mi lado durante las próximas siete generaciones que broten de mi vientre, postrada ante tu amor —expresó la humilde mujer.

La diosa se inundó de sincera emoción al ver en aquella humilde mujer una fe tan profunda que no pudo hacer más que aceptar complacida el honor que le otorgaban, brindándole la luz de la prosperidad a ella y a sus próximas siete generaciones.

Comentarios

Publicar un comentario