Ciervo

En el crepúsculo, el rey Pandu se encontraba al final de un agotador día de cacería. Aquella mañana, el éxito había marcado su empresa y se disponía a regresar con los suyos. Sin embargo, algo captó su atención entre los arbustos ondulantes que se desplegaban ante sus ojos. Sigilosamente, se acercó en busca de aquello que provocaba la excitación de aquel matorral en constante movimiento.

Dos ciervos se encontraban copulando ansiosamente; la sombra que proyectaban debido a sus ondulantes movimientos, en el ocaso, los hacía ver alargados y oscuros. La tonalidad del ambiente se había vuelto un azul pálido, y la figura de esas criaturas se mostraba exuberante. El rey Pandu no dudó en que esos dos ejemplares tendrían una excelente acogida en su impetuoso palacio, así que disparó hacia ellos sin reflexionar ni un segundo.

Tarde comprendió que lo que acababa de hacer era un crimen divino. Transformado en un ciervo macho, Kindama se abalanzó contra el rey y, en su último suspiro, lanzó una maldición hacia aquel rey inconsciente que le disparó a matar.

¡Maldito seas, Pandu! ¡Maldito tú y toda tu descendencia! Yo te digo que el día en que te atrevas a yacer con tu esposa en el lecho, será tu último día de existencia.

Todas las estrellas concentraron su brillo en el último suspiro del dios caído. Pandu, horrorizado por su error, regresó a su palacio para resguardarse del viento furioso que parecía gritarle su desavenencia en la cara.

Se encerró en sus aposentos y no permitió que nadie lo importunara durante mucho tiempo, ni siquiera su bella esposa, que lloraba inconsolable ante la extraña actitud que su esposo rey adoptaba.

Las semanas transcurrieron hasta que el rey decidió salir de su ensimismamiento. Su esposa lo recibió con alegría y desbordó el afecto que había contenido durante tanto tiempo debido a su encierro. El beso le supo a néctar, y una gran alegría recorrió su pequeño cuerpo al abrazarlo, pero al separarse, vio en sus ojos la maldición de la que ahora era portador.

Siempre había amado a su esposa y, aunque la deseaba, lo que sentía en ese momento era irracional. Su aroma, sus formas, esos ojos, desbordaban sus deseos como una cascada fría y estruendosa, pero el miedo a la maldición del último suspiro de aquel dios lo aterrorizaba. Sin embargo, no mencionó nada de lo sucedido en aquel fatídico día de cacería ni en los días siguientes. Priorizó sus deseos y los de su esposa, fingiendo fatiga debido a las demandas del reino. Se excusaba constantemente con viajes inventados alrededor de su reino, pero al regresar, el terrible deseo se intensificaba.

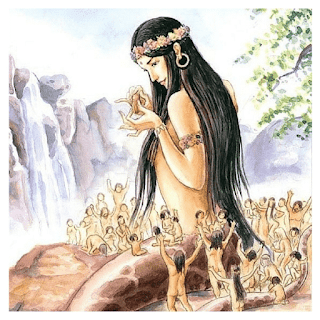

Una noche, su esposa entró en sus aposentos sin su permiso. Cansada de esa actitud, buscaba respuestas. Tenía la piel lisa y tersa, de un color dorado ambarino, sus cabellos negros eran sedosos y perfumados, y sus ojos inmensos eran más claros que la luz.

Pandu siguió entonces la dirección de su mirada, la cual reflejaba todas las ansias acumuladas de meses sin él. El deseo ya se atesoraba en su piel, y en ese momento, ya no tenía sentido evitarlo. La muerte esperaba, retrasarla ya no serviría de nada. Debía aceptar la idea de morir sin conocer su descendencia si su esposa quedaba embarazada debido a ese deseo carnal que los invadía a ambos.

Solo para ganar tiempo, aprisionó a su delgada esposa frente a él durante un largo rato. Sin saberlo, ella se abandonó a su destino, inundada ya de ansias ardientes. Pandu tomó su mano y la acarició lenta y suavemente.

Un vaivén de locura se desató entre ambos, con una carga densa de electricidad que sus cuerpos desbordantes exudaban. Luego, se hizo un largo silencio, y cerró los ojos. Cuando los volvió a abrir, sintió el regreso de esas emociones que antes no conocía. Entonces, abrazó a su esposa por la cintura y se recostó sobre uno de sus brazos, dejándose morir en medio de ese aroma de animal salvaje.

Comentarios

Publicar un comentario